「もし、依存症は“依存物”そのものではなく、“孤独”が原因だったとしたら──?」

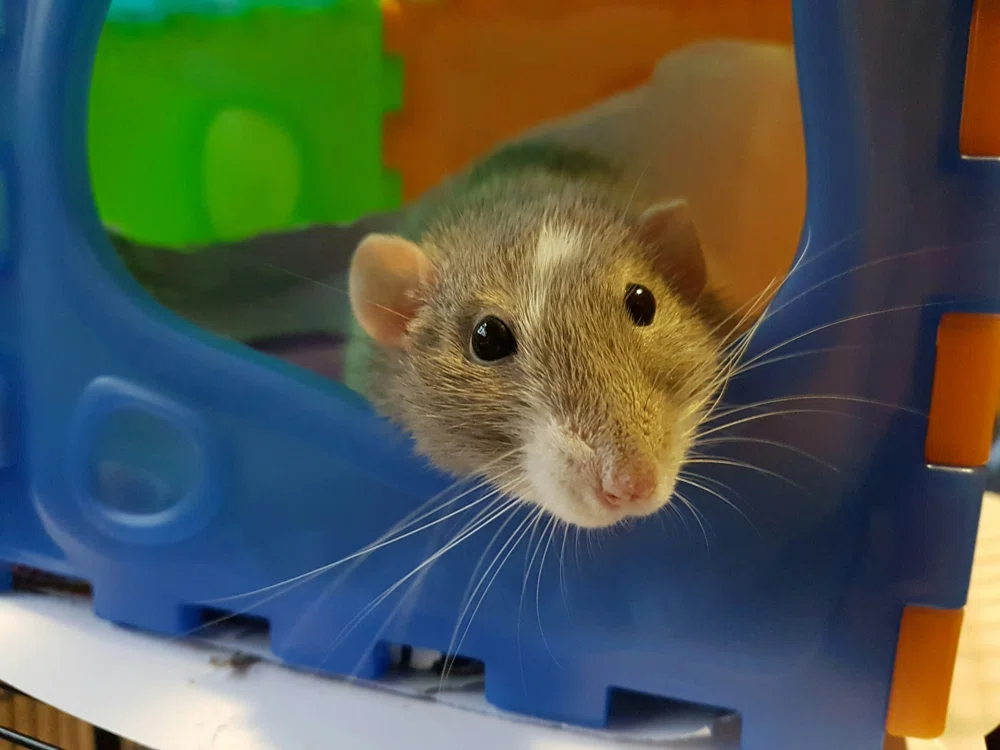

実はそんな驚くべき実験結果が、1970年代にカナダで報告されています。“ラットパーク”と呼ばれるその実験は、ネズミと麻薬を使って「環境」と「つながり」が依存に与える影響を調べたものでした。

この実験は、私たちQuitMateのサービス開発にも大きなヒントを与えてくれたのです。

今回は開発者の目線から、このラットパーク実験のストーリーと、そこから考えた「人とのつながりの大切さ」についてお話ししたいと思います。

ネズミの楽園 vs. 孤独なケージ:ラットパーク実験とは?

今から約40年前、カナダの心理学者ブルース・アレクサンダー博士は、従来の「麻薬中毒の原因は薬物そのもの」という考え方に疑問を抱きました。

というのも、その当時行われていた動物実験では、ネズミを小さなケージに一匹きりで入れ、麻薬入りの水を与える方法が一般的だったのです。孤独なネズミは他にやることもなく、麻薬水をひたすら飲み続けてしまう。それを見て麻薬は恐ろしく中毒性が高いと結論づけていたわけですね。

アレクサンダー博士は「それってネズミがあまりに退屈で孤独だからじゃないの?」と考えました。そこで、普通のケージの約200倍(8.8平方メートル!)もの広さがあるネズミの楽園“ラットパーク”を作ったのです。

ラットパークには滑車やボールなどの遊び道具、ふかふかの床材、そしてたくさんの仲間ネズミ(オス・メス合わせて16~20匹)が用意されました。

まさにネズミにとってはテーマパークのような環境です。一方、比較対象として従来どおりの小さく孤独なケージも用意され、そこにもネズミを一匹だけ入れました。

両方の環境で、それぞれのネズミに2種類の飲み水が与えられます。ひとつは普通の水、もうひとつは甘く味付けしたモルヒネ(麻薬)水です。ネズミたちは好きな方を好きなだけ飲めるようにされました。

結果:仲間と遊びが麻薬に打ち勝つ

この環境の違うネズミたちはどんな行動をしたのでしょう?結果は予想以上にハッキリしていました。

-

孤独なケージのネズミは、早い段階からモルヒネ水に夢中になり、砂糖で甘くした麻薬水をガブガブ飲み始めました。

-

一方、ラットパークのネズミたちはどうだったかというと、最初は味見程度にモルヒネ水を口にするものの、すぐに普通の水ばかり飲むようになりました

さらに興味深いのは、途中で環境を入れ替えたグループでも似た傾向が出たことです。最初孤独なケージにいたネズミを途中からラットパークに移すと、それまで麻薬漬けだったのに急に麻薬水を飲まなくなり、逆にラットパークから狭いケージに移されたネズミは麻薬水を求め始めたのです。

また、長期間モルヒネ水しか飲めない状態に置かれ一種の中毒状態になっていたネズミですら、ラットパークに引っ越した途端に普通の水を選ぶようになったという報告もあります。

要するに、「麻薬の魅力」そのものより、「環境の違い」の方がネズミの行動に大きな影響を与えたということです。

仲間も遊びもなく孤独だと麻薬に逃げがちだけど、楽しく充実した“つながり”のある環境では麻薬なんて必要としなかったんですね。

人間にとっての「つながり」の重要性

このラットパーク実験から、私たち人間も学べることがたくさんあります。もちろん人間の依存問題はネズミほど単純ではありませんが、「孤独や退屈は依存を深め、つながりや刺激はそれを和らげる」という傾向は共通すると言われます。事実、孤独や社会的孤立はアルコールやドラッグ依存のリスク要因になることが知られていますし、逆に家族や仲間の支えがあると回復しやすいとも言われます。

近年よく引用される言葉に、「依存症の反対は“つながり”である」というフレーズがあります。これはジャーナリストのヨハン・ハリ氏がTED講演で述べた言葉ですが、ラットパークの結果を象徴するようなメッセージですよね。もちろん薬物自体の影響も無視はできませんが、それ以上に周りの世界が孤独な檻(ケージ)に見えるか、それとも楽しい楽園(ラットパーク)に見えるかが大事ではないか…という示唆は、私たち開発チームの胸にもストンと落ちました。

私たち人間は誰しも、辛いときに寄りかかれる何かを探してしまいます。それが人によってはお酒だったり、ギャンブルだったり、薬物だったりするわけですが、もしその代わりに人とのつながりがあったらどうでしょう?

孤独感が和らぎ、ストレスも軽減され、「もう一人で抱え込まなくていいんだ」と思えたら…

依存対象に頼らなくても生きていけるかもしれません。ラットパークのネズミたちが仲間との遊びに夢中で麻薬を忘れてしまったように、人間も孤独を埋めるつながりがあれば依存に打ち勝てるのでは、と私たちは感じました。

QuitMateに活きたラットパークの発想

開発チームはこの実験結果に大きな刺激を受け、人とのつながりを重視した「共にならやめられる」というコンセプトをサービスの核にしようと考えました。もちろん私たちの扱うのは薬物に限りませんし、現実に広大なテーマパークを用意することもできません。でも、オンライン上でゆるくつながれるコミュニティを作り、「一人で頑張らなくてもいい場所」を提供しようという発想は、まさにラットパークの影響を受けています。

QuitMateは匿名SNSという形で、依存や悪習慣に悩む人たちが気軽につながれる居場所です。同じ悩みを持つ仲間が集まり、日々の決意表明や経過報告、愚痴や失敗談だって投稿できます。そうした投稿に対して他の仲間から👍リアクションや応援コメントがつくと、「自分は一人じゃないんだ」と感じられて心がフッと軽くなるんです。

開発段階でも、私たちはユーザー同士のさりげない交流が生まれる設計を目指しました。たとえば、マイルストーンといった仕組みで「他の人も頑張ってる!」と見えるようにしたり、応援やコメントをしやすいUIで「ちょっとした声かけ」がしやすくなっていたりします。そうすることで、アプリを開いたときにいつでも誰かの存在を感じられ、心のケージが少し広がるような体験を提供したかったのです。

最後に:一緒に“つながり”を作り、依存症を乗り越えよう

ラットパーク実験は、「人は孤独だと何かに依存しやすいが、つながりがあれば乗り越えられるかもしれない」と教えてくれました。私たちQuitMateチームは、その教訓を胸にオンライン版ラットパークとも言えるゆるいつながりの場を作っています。もちろん現実は実験のように単純ではないし、すべての問題が即座に解決するわけではありません。でも、「一人きりの孤独」から抜け出し、誰かとゆるくでもつながってみることは、きっとプラスになると信じています。

もしこの記事を読んで、「なんだか面白そうだな」「ちょっと覗いてみようかな」と感じたら、ぜひQuitMateを覗いてみてください。

そこは、孤独の中で何かにすがるしかなかった日々に、そっと寄り添うような場所。

つながりの中で、少しだけ心が軽くなったり、「一人じゃない」と思える瞬間が生まれたりします。

私たちはそんな安心感と連帯感のある小さな楽園を、オンラインの中に育てていきたいと思っています。

あなたもよければ、一緒にゆるやかなつながりの力で、新しい一歩を踏み出してみませんか。